【バークレー】サウジアラビアの富豪の息子と大麻とあやしいパーティ

- 香月葉子

- 2023年3月19日

- 読了時間: 15分

更新日:2024年10月26日

カリフォルニア大学バークレー校附属の英語学校の授業を終えた緒斗とわたしは、毎日がカーニヴァルのようなにぎわいにあふれたテレグラフ通りを横切り、緑にかこまれたドワイト通りへ向かった。

アパートまで散歩がわりに遠回りをするときの帰路だった。

すでに夕暮れが迫っていて、ドワイト通りを下っていたわたしたちは、スイミングプールをそなえた白いアパートメント『アメリカーナ』の前を通りすぎようとしていた。

そのとき、アパートのゲートがひらいて、クラスメートのハリームが出てきたのだ。

細身の体にアフロヘアーが目立つサウジアラビアからの留学生だった。

その日はベルボトムのジーンズをはいていた。

英語学校の先生にいわせると、彼の父親はサウジアラビアの王族と血がつながっているらしく、ハリームが語ったところによると、彼の叔父などは、クロワッサンが食べたいと思いたったときには、パリでもっとも有名な老舗のパン屋(ブーランジェリー)に数十人分を予約し、自家用の小型ジェット機(プライベートジェット)を使って、作りたてのものをサウジアラビアまで持ってこさせるのだそうだ。

そんなふうにして、食べたいと思ったものは、食べたいと思ったそのときに、すぐさま自家用ジェットで取りよせるらしい。

マセラティやフェラーリやベントレーなどの『スーパーカー』が数十台くらい駐車場にならんでる、と言っていた。

英語のクラスで、パリから来ていた留学生に、アラブの大富豪の息子の生活について質問をされたときですら、いまにも寝落ちしそうなほどに退屈した目つきで答えていたので、先生が「あなたみたいに、いつでもなんでも欲しいものが手に入る立場になったら、自分が夢に見ているものをいつか手にいれたい、という人生の喜びもなくなってしまうみたいね」と釘をさされていた。

そんな彼がいつになく笑顔を向けるので「何かうれしいことでもあったの?」とたずねてみた。

「まあね」とハリーム。

わざとらしく、道路わきに駐車してあったピカピカの白い大きな乗用車に視線を投げる。

「え? まさか、その大きなセダン……」とわたし。

とたんに緒斗が「すごいなぁ。新車を買ったんだ」と声を高めた。

「まあね。順番待ちだったんだけど、今朝、やっと手に入れることができたんだ。納車されたところさ」

「はじめて間近で実物を見たわ。これがリンカーンコンチネンタルなのね。今日、クラスに来なかったから、どうしたのかと思ってた」とわたしは車の後部トランクにかたどられたスペアタイアマウント用の意匠(デザイン)とエンブレムを見ながら言った。

「これからパーティなんだけど、一緒に行くかい? ヘイワードの大学に通ってる友だちのところでやるんだけど」

「ヘイワード?」

「ここから20マイルくらいかな。このあいだ、君たちのこと話したら、みんな会いたがってたから、ちょうどいい機会だと思う。偶然にここで会えるとは思っていなかったし」

緒斗もわたしも金曜日でとくに予定はなかったので、アパートへはもどらず、バックパックを肩にひっかけてはいたけれど、ボンネットマスコットが気品たっぷりに光っているのを目にして、このまま2ドアのリンカーンコンチネンタルに乗せてもらうことにした。

友だちをひとり、オークランドでピックアップするというので、私たちは後部座席に乗りこんだ。

シートは革張りで、ヘッドレストにもエンブレムがあった。

アームレストを出してひじをあずけてみると、幼児がらくらくすわれそうな広さ。

わたしはため息をつかずにはおれなかった。

「これこそ走る応接間みたい……」

緒斗はただただ感心していた。

「やっぱり8気筒は違うなあ。このスピードでエンジン音がまったく聞こえない。ほんと静かだよなあ」

ハリームから、この新車を現金で買ったと聞かされて、さらに驚いた。さすがにサウジアラビアのオイルファミリー一族の息子だなとおもった。彼が育った邸宅には200以上の部屋があるらしく、昔であれば荘園主の息子といった境遇なのかもしれない。

オークランドから乗ってきたイサックは、ハリームと同じ褐色の肌をしていたが、オールバックにした黒髪が印象的だった。

もの静かでとても紳士的な振る舞いをする青年だった。

彼らは英語で会話をしはじめた。

アラビア語を理解できないわたしたちを、この車という密室の中で不安がらせないために、母国語を使わなかったのだろう。

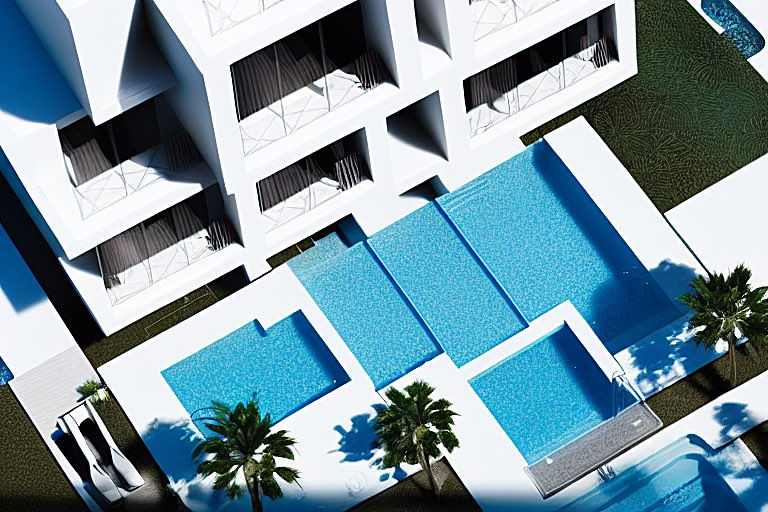

ヘイワードのアパートはモダンな3階建てのタウンハウスをおもわせた。

同じようにお洒落なアパートにかこまれた中央には、それぞれ大きさの異なるスイミングプールがあり、駐車場はおどろくほど広かった。

アパートにはベッドルームが3つあって、借主はヘイワードの大学で美術を勉強しているムスタファだった。このパーティーのホストだ。太り気味でぽってりした丸顔に髪は肩まで伸ばしていた。

広いリビングルームには、すでに数人の男性たちが輪になってフロアに座り、長い足を持てあましたように、ゆったりとあぐらをかいていた。

おたがいにアラビア語で話しているようすだった。

「ムスタファは美術を勉強してるんだって?」と緒斗。

「絵を描くことがぼくの生きがいだから」

わたしが「どんな絵を描いているの?」とたずねると、彼はアトリエ用に使っているという部屋へ案内してくれた。

そこには描きかけの油絵がいくつかあった。すべてがひと目でサルバドール・ダリ風だとわかるものばかりだった。

「シュールレアリスムっぽい画風が好みなのね」とわたし。

「母国のサウジアラビアではこんな絵は描けないからね。こういう絵は宗教上の理由で禁止されてるんだ」

「そうなんだ。厳しいお国事情なんだね」と緒斗。

「日本から来た君たちには、きっと時代遅れみたいに思われるかもしれないけど、いつか母国が近代化して、このシュルレアリスムっぽい画風もゆるされるような国になったらいいな、て願ってるんだ。つまりシュールレアリスムにも対応できる文化国家になってくれることがぼくの望みなんだ。その思いをこめて描いてるつもりなんだ」

「だけど、ひょっとすると、シュルレアリスムすら経験しないうちに、こんどはいきなりポップアートへ飛びこえちゃう可能性だってあるんじゃないかな」と緒斗が冗談まじりに言うと、ムスタファは感情を昂(たかぶ)らせた口調で「いや、わがサウジアラビアの文化水準はそこまで低くはないよ」と反論をはじめた。

初対面から気まずくなってパーティの雰囲気を白けさせてしまってはいけないと心配になり、わたしの鼓動はみるみる速まってきた。

だからムスタファに「わたし喉がかわいてしまって。よかったら、なにか飲み物をいただけませんか?」と彼の話を切った。

すると緒斗が(助かったよ)と言わんばかりの目くばせを送ってきたのでわたしはホッとした。

ところがリビングへもどったとたん驚かされたのだ。

ほんの数人だったはずの男性が、ほとんど倍の人数に増えている。

しかも女性はわたしひとりだ。

予想もしていなかったし、『トーブ』と呼ばれるサウジアラビアの民族衣装を身につけている男性がひとりもいないせいで、ひとりずつ順番に初対面の挨拶を交わしているうちに、まるで男子寮に迷い込んでしまったかのような衝撃がやってきた。そしてリンカーンコンチネンタルに乗ってみたかったばかりに、彼らのパーティーに参加することを承諾してしまったことを後悔しはじめた。

このパーティは男性中心社会のサウジアラビアの素顔がそのままあらわれているかのようだった。

ここにいる男性たちには恋人や女ともだちがいないのだろうか。

サウジアラビアでは男性のパーティに女性は同席させてもらえないのだろうか。

でもここはアメリカのカリフォルニアで、彼らは母国にいるわけでもないのだから、もっと自由にふるまってもよさそうなものなのに……。

もしかすると、ここにいる男性たちはみんなゲイなのかもしれない。そう思うことにしたら、この不思議な疎外感も薄められて、なんとなく気が楽になってきた。

ムスタファへ目を向けると、キッチンカウンターに置かれていた大ぶりのピッチャーをもちあげ、いくつもの小ぶりなグラスに、さまざまな輪切りのフルーツが入っているその液体を注いだあと、こちらへ持ってきてくれた。

「ムスタファさん、ありがとう。シャクラン」

「シャクラン」と緒斗もグラスに手をのばした。

ドリンクの表面にはミントの葉が浮かんでいてとても美しかった。

わたしはフロアに腰をおろし、緒斗と一緒に男性たちの車座(くるまざ)に加わった。

ムスタファにもらったドリンクは、甘さが控えめのリンゴジュースに炭酸水を加えたものがベースになっているのだと教えてもらった。わたしはミントの香りが大好きだったので「こんなに美味しくて香りの良いフルーツジュースは初めて」と言うと、ムスタファはぽっちゃりした顔に満面の笑みを浮かべた。

彼の自慢の手作りジュースだったらしい。

ハリームはみんなの輪の真ん中に大きな布をひろげた。まるでテーブルクロスのような大きさだった。すると男性たちの数人が立ち上がり、キッチンへ消えたあと、しばらくして、しずしずとした足取りで2枚の大皿を運んできた。そして、その大皿をていねいに布の上に置いたのだ。

直径が6、70センチはありそうな大皿だった。

その大皿いっぱいに敷きつめられたピラフの上に骨つきのチキンがたくさんのっていた。

ムスタファが「伝統料理のカプサだよ」と教えてくれた。

緒斗がわたしに日本語で耳打ちした。

「これ、たぶん、手で食べなくちゃいけないんだと思う」

わたしも小声で「それが礼儀にかなっているということなのね?」とささやき返した。

「だってフォークもスプーンも見当たらないし。たぶんそうするしかないんだと思うよ。きみもおれも、いまはリトル・トウキョウじゃなくて、リトル・サウジアラビアにいるわけだから」

緒斗が冗談まじりにそんなことを言うと、ムスタファは日本語もわからないのに、なぜか笑いながら深くうなずいていた。

この料理はすべてムスタファの手作りなのだそうだ。

大きな鍋にライスとチキンとさまざまなスパイスを入れて炊き込んだらしい。

まわりにいた男性たちは、右手の甲を上にしたまま、ピラフを包み込むようにすくいとり、口に入れはじめている。

ムスタファは緒斗に懇切丁寧に指の使い方を教えていた。

わたしはそれを横目で見ながら真似をしたのだけれども、ご飯を手で食べるのは至難の技だった。油のからまったピラフは、お寿司をにぎるようなわけにはいかなかった。しかも左手を添えてはいけないのだ。不浄の手だから左手はいっさい使ってはいけない、とムスタファには言われていた。

ひとつかみをキュッとにぎりしめたあと、ショベルカーのようにすくいあげても、口にとどくまでにポロポロとご飯がこぼれてしまう。

「YOKOは背すじを伸ばしたまま食べようとするからだよ」とムスタファ。

「右手にすくったご飯を口に運ぶのではなく、口の方をご飯に近づけると食べやすいよ」と言う。

緒斗は器用に食べているが、わたしには無理におもえた。不器用なのだ。

わたしが悩ましげにしていると「結婚式には、羊の頭とかラクダの頭をカプサの上にのせるんだよ」とムスタファがうれしそうに言いそえた。

その『ラクダの頭』ということばを耳にした時点で、わたしの想像力が暴走しはじめたせいか、ふいに食欲を失いはじめて、それをごまかすために、まわりの男性たちにことわって、トイレへ行くことにした。

手を洗ってもどってくると、サイードと名乗る背の高い金髪の男性が、銀製のポットを持ってきて、小さめのカップに茶色の液体を注ぎはじめた。「これは僕が淹れたアラビアンコーヒーです」

そう説明したあと、わたしにカップを手渡してくれた。

湯気を吸いこむと、爽やかで少し強めのスパイスの香りがして、サイードに尋ねると、カルダモンだと教えてくれた。

コーヒーの味はほとんどしなかったが、少しずつ飲むにつれて、独特の清涼感が口のなかにひろがっていくのを味わうことができた。

すべての料理が男性たちによる手作りというだけではなくて、やわらかいイントネーションをつかった落ちついた声で話す彼らの輪のなかにまじっていると、わたしはしだいに現実感をうしないはじめた。

そうしているところへ、20歳前後の金髪の女の子たち3人がアパートへ入ってきて、わたしに挨拶したあと、楽しそうな笑い声をあげながら、数人のサウジアラビアの男性たちといっしょに廊下を歩いていって、それぞれが別々の部屋へ消えた。

女の子たちに会えて、一瞬ホッと体の力がゆるんだのもつかのま、ふたたびひとりきりにされて、すこし不安をおぼえた。

「いまの女の子たちは?」

「ヘイワードの学生たちだよ」と向かい側からハリームが教えてくれた。

「わたしたちといっしょに食事をしたらいいのに」

「さっきオークランドのレストランを借り切ってパーティを楽しんだばかりなんだ。お酒も入ってるし、おなかのほうは大丈夫だよ。Yokoは心配しなくてもいいさ」

となりを見ると、ムスタファは緒斗の太ももに手を休めたまま、しきりに緒斗に話しかけている。

緒斗はその手が気になってしかたがないのか、さりげなく彼の手首をつまんで脇に移動させるのだが、ムスタファはふたたび緒斗の太ももに触れはじめるのだった。

夜もふけて大皿の底が見えるようになったころ、男性たちは『ZIG-ZAG』という銘柄の、白い紙巻きタバコ用のペーパーをつかって、大麻(マリファナ)を吸いはじめていた。

「こんな葉っぱよりハシシのほうが香りがいいんだけどね」とふたたびハリームが教えてくれた。

巻いたものは〈ジョイント〉と呼ばれていて、さっそく1本を勧められたのだけれど、いったんマリファナを吸うとわたしは眠ってしまう危険性があるのでことわった。

それでもみんなが吸っているので、部屋に漂っている乾燥バジルのような大麻の香りだけで、わたしの頭はすでにぼんやりとしはじめていた。

緒斗と話をしているムスタファの声が異様にはっきりと聞こえはじめたのもそのせいかもしれない。

「僕のモノは君のモノ。君のモノは僕のモノ。僕のモノはYOKOのモノ。YOKOのモノは僕のモノ。ぼくたちみんなはYOKOのモノ。だからYOKOもみんなのモノ」

話の文脈はわからなかったし、サウジアラビアの文化や習慣はわたしにとっては未知だったので、その会話に耳をかたむけているうちに、わたしはなんとなく不安に駆られはじめた。

怪しいパーティになりつつあることを感じとっていたのかもしれない。

とくに『ぼくたちみんなはYOKOのモノ。だからYOKOもみんなのモノ』という部分を、どう解釈したらよいのかわからず、もしもこのパーティの行方に関係があるのだとしたら、とうぜん不安にかられてもしかたがないような気にはなっていた。

廊下の奥のほうの部屋から、さきほどの女の子たちのものと思われる嬌声が聞こえていたせいもあるかもしれない。

しばらくして、おもむろに立ち上がったムスタファがトイレに消えたとき、緒斗はとつぜん深刻な顔を向けて(このパーティからは逃げ出したほうがいいかもね)とわたしにささやくなり、ちょうどそばを通りかかったハリームに「おれたち、もう、帰るよ」と言ったのだ。

ハリームは「オーケー。ノープロブラム」と言って、艶やかな黒髪をオールバックにしているイサックとアラビア語で話しはじめた。

「けっこう吸ってたみたいだけど、大丈夫?」とわたしは緒斗に尋ねた。

「まあね。吸ってるように見せかけてただけだから。あまり胸にはためこんでないんだ」

わたしはホッとした。

ところが、トイレからもどってきたムスタファは、わたしたちがバックパックを肩にひっかけるのを見て、ずいぶん驚いたようすで「ええっ? もう帰るの? 今からがほんとうのパーティなのに。これからもっと楽しめるのに……」と緒斗の背に手をまわして、しきりに引き止めはじめたのだ。

まわりの男性たちもアラビア語で彼になにかを言っている。

けれどもハリームが「Yokoたちふたりといっしょにイサックと僕も帰ることにするよ」と強い口調で言うと、ムスタファはあきらめたように両腕を広げて、残念そうな目を向けた。

くやしそうな表情にも見えた。

そんなムスタファを後にのこして、わたしたちは、なんとか、そのアパートから抜けだすことができた。

車に乗るまではハリームもイサックも物静かで正常だった。

ところが、ハリームが運転をし始めたとたん、後部座席に腰かけていたわたしは、もうひとつ別の不安にかられはじめたのだ。

ハリームとイサックのふたりともが、大麻の影響下にあることがあきらかになってきたせいだった。

リンカーンコンチネンタルがまっすぐに走らない。

ハリームが理由もなく大笑いしながら、うれしそうに運転席からこちらをふりかえるたびに、2ドアの豪華セダンはゆっくりとセンターラインをこえて反対車線を走りはじめる。

しかも、助手席に腰かけていたイサックは、そのことに気づいていないのか、陽気なカタコト英語で話しながら、1本の音楽カセットテープをとりだし、「さあ、ぼくらのパーティのはじまりだぁ」とカセットデッキのボタンを叩いたのだ。

とつぜんの大音量で車内の空気を振動させはじめたのはレッド・ツェッペリンの『Whole Lotta Love』だった。

車はフリーウェイに入り、みるみるスピードをあげていく。

けれども、あいかわらずゆっくりとセンターラインをこえては、ゆっくりと元の車線にもどったりをくりかえしてしまう。

後部座席でわたしは緒斗の手をじっと握りしめていた。

ポリスカーに見つかって停止させられたらどうなるのだろう。交通事故で死んでしまったら日本にいる両親はどんな気持ちになるだろう。

緒斗は「大丈夫だから」とは言いつつも、かなり緊張しているようすで、ときおり、すばやく身を乗り出してはステアリングウィールをつかんで、「オーケー、ハリーム、ちゃんと前を見て運転しような」と耳打ちしていた。

わたしたちは大麻で〈high〉になったハリームに命をあずけ、ロバート・プラントの歌声に合わせつつ、みんなと一緒に大声で『Stairway to Heaven』を歌うことにした。

恐怖を払いのけるためにわたしの歌声はいつもより大きくなっていたかもしれない。

1980年 秋 / バークレー

無断引用および無断転載はお断りいたします

All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko

All Rights Reserved.